円覚寺(えんがくじ)は建長寺に次ぐ大きなお寺なので、見どころもとてもたくさんあります。

では、見落としてはいけない見どころというのはどこでしょうか?

そこで、毎年円覚寺を訪れている私がお勧めする12の見どころをご紹介します。

【この記事でわかること】

・円覚寺の12の見どころはどこ?

・円覚寺の坐禅会や写経のこと

・円覚寺の御朱印

・円覚寺の基本情報

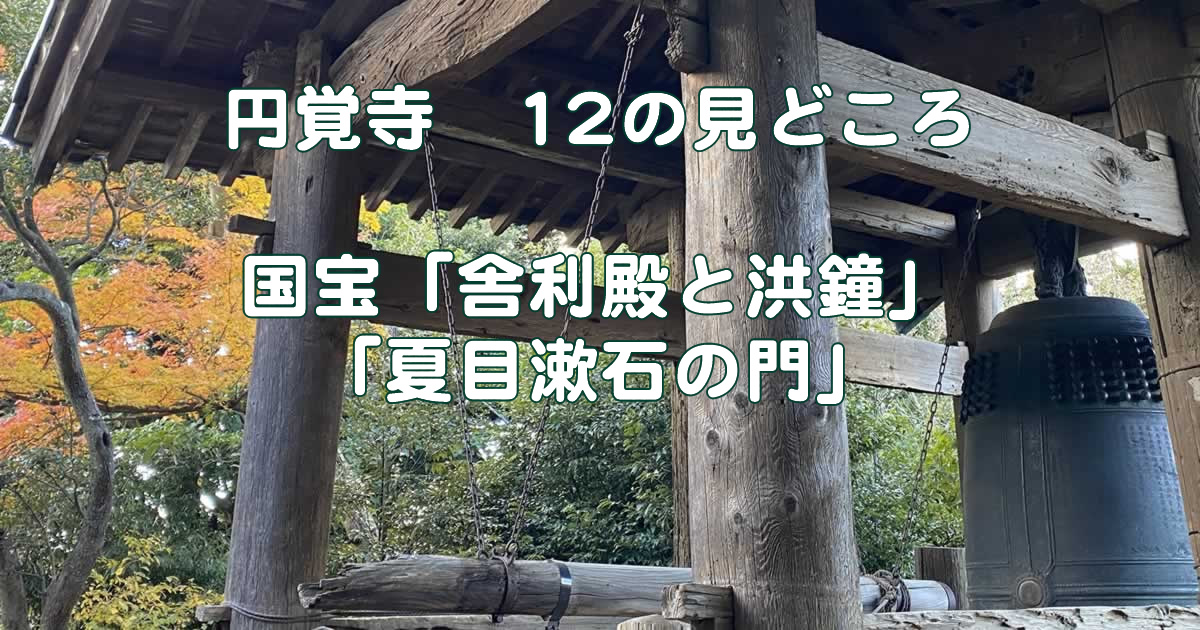

円覚寺の12の見どころ

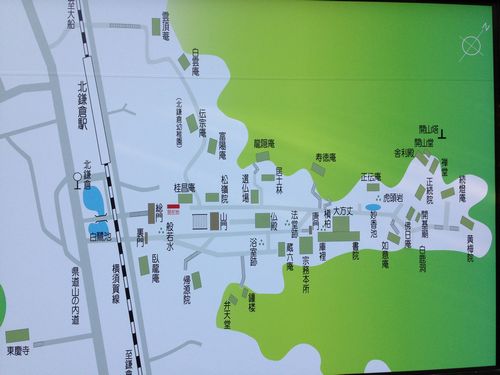

北鎌倉の駅のすぐそばにある円覚寺は、「すぐそば」というより、駅を降りたらすぐ境内という感じのお寺です。

建長寺と並ぶ鎌倉四大寺の1つに数えられる大きな寺院で境内は広く、緩やかな坂道や階段が多めです。一般的に北鎌倉のお寺は坂道や階段があるので歩き慣れた歩きやすい靴で訪問することをお勧めします。

まず総門に行くところから階段が始まります。

また、円覚寺は境内全体が紅葉がきれいなのですが、特に総門前は紅葉がきれいな場所です。紅葉のシーズンになったらまた来ようと思っています。

鎌倉四大寺

・臨済宗建長寺派大本山の建長寺(北鎌倉)

・臨済宗円覚寺派大本山の円覚寺(北鎌倉)

・浄土宗関東総本山の光明寺(材木座)

・時宗総本山の遊行寺(清浄光寺)(藤沢)

この四つが鎌倉四大寺と呼ばれているそうです。(何故か藤沢の遊行寺が入ってます)

1.三門(山門)は夏目漱石ゆかりの門

円覚寺の三門は、その堂々とした存在感に圧倒されてしまいます。県の文化財に指定されているのも納得できます。円覚寺に来てこの立派な三門を見るだけでも、訪れた価値があると思います。

三門の上の方には、十一面観音や十二神将、十六羅漢などが祀られています。(残念ながら門の上は非公開です)

普通お寺の門は「山門」といいますが「三門」というのは、煩悩を捨てて悟りの境地に至る門とされているので、三門を通るときは心を清めて通りたいですね。

夏目漱石は若かったころに円覚寺で参禅したことがあります。その時、夏目漱石はいったい何を思いながらこの三門を通ったのでしょうか。夏目漱石の「門」の舞台になったということでも円覚寺の三門は有名です。

夏目漱石の「門」の中には、円覚寺の三門のことや境内の描写、夏目漱石が滞在した「帰源院」のことなどが書かれています。

私は円覚寺の三門と建長寺の三門が二つとも大きくて立派でよく似ているので見間違えてしまいます。そこで二つの門を比べてみました。

建長寺の三門と比べて見ると、破風の形や大きさが違うことが分かります。建長寺の三門は破風が出っ張っています。建長寺の三門も見事ですが、円覚寺の三門も負けていません。円覚寺に来たら、ぜひこの三門に注目してみてください。

2.仏殿の宝冠釈迦如来像と白龍図は必見!

仏殿は三門をくぐるとすぐ目に飛び込んできます。

円覚寺の仏殿は、ご本尊の宝冠釈迦如来像や白龍図など、見どころがたくさんあります。ご本尊は、華厳経の世界を表す光背や宝冠が美しいです。また、この仏像は華厳の盧遮那仏とも言われています。

盧遮那仏

盧遮那仏とは、大乗仏教の仏のひとつです。盧遮那仏の身から出た光で、宇宙の真理を全ての人に照らし、悟りに導く仏です。仏智の広大無辺を象徴するといわれています

仏殿の左の奥には達磨大師と無学祖元の坐像もあるのですが、特に円覚寺の開山の無学祖元(むがくそげん)禅師がとても優しい慈悲深い表情をしておられると感じました。

それと、是非見てほしいのは天井です。

仏殿の天井に描かれた白龍図は、迫力がありますよ。この絵は、日本画家の前田青邨が監修して守屋多々志という日本画家が描いたものだそうです。

ちなみに、何かと比較される建長寺には「雲龍図」に龍が描かれていますが、爪が5本あります。円覚寺の「白龍図」の龍の爪は3本です。建長寺にお出かけの際は、この話を思い出して龍の爪を見てください。

円覚寺は、関東大震災で大きな被害を受けていて、震災で倒壊した仏殿も昭和39年に再建されているそうです。

仏殿では、朝6時から「暁天坐禅(ぎょうてんざぜん)」という座禅会が行われています。一度は参加してみたいですね。座禅をすることで、きっと心を落ち着かせることができると思います。

3.選仏場は坐禅道場

選仏場は、修行僧の坐禅道場で、仏を選び出す場所という意味だそうです。

風情がある茅葺き屋根がどっしりとしていて素敵な建物ですね。選仏場でも坐禅会が行われていて、仏殿の暁天坐禅会とは違う雰囲気を味わえると思います。

選仏場の中には、薬師如来像や観世音菩薩像が祀られていました。薬師如来像は、光背が輝いていて、目を引く存在です。観世音菩薩像は、大慈大悲の心を持つ菩薩で、励ましを与えてくれている気がします。

4.「居士林」は禅修行者のための専門道場

仏殿の左側にあるのが、禅の修行者のための専門道場である居士林(こじりん)です。今も坐禅会が定期的に開かれているそうです。一般の人も居士林の坐禅会に参加できるのかどうかはわかりませんでした。

居士林は、円覚寺の中では総門前と並ぶ紅葉スポットだと思います。秋になるとこのような美しい景色が見られます。今年ももう少しすると紅葉が色鮮やかになり、訪れる人々に美しい紅葉を楽しんでいただけると思います。

5.禅宗様式の庭園

円覚寺の庭園は、禅宗様式の庭園として有名で、国の名勝に指定されていますね。石や砂、苔などが美しく配置されていて、その絶妙な調和が魅力です。

庭園を作ったのは、臨済宗の禅僧であり作庭家である「夢窓疎石(むそうそせき)」です。「夢窓疎石」は、京都嵐山の世界遺産、天龍寺庭園を作ったことでも有名な作庭家です。

名勝に指定されている庭園は、妙香池(みょうこうち)と白鷺池(びゃくろち)のふたつだそうですが、私は心字池のある方丈裏の庭園も素晴らしいと思います。

あじさいの季節には、白鷺池に映るあじさいも見逃せないんですよ。円覚寺の庭園は、日本の自然の美しさが感じられるところです。

6.方丈と唐門

方丈は、住職の居住や法要などに使われる建物です。方丈は、2014年4月から一般公開されていて、ご本尊の釈迦牟尼坐像をお参りしたり、回廊で庭園をゆったりと楽しんだりできます。

方丈内には円覚寺に関するビデオが流れているコーナーがあり、そこで円覚寺の歴史や魅力を知ることができます。

回廊から観る心字池のある方丈庭園。椅子が用意してあるので、ゆっくりと庭を眺め心静かな時間と空間を感じます。

方丈の前庭園には、百観音霊場という石仏があります。一つ一つ表情が違っています。

また、方丈の唐門の彫刻は見事で、透かし彫りの龍や菊の花などが彫り込まれています。昔の人はこんなに丁寧な仕事をしていたのですね。どんなに時間を掛けて作ったのか・・ただただ、すごいです!

7.樹齢700年のビャクシン

方丈の前にある大きな木は、ビャクシンと言います。樹齢700年はあるのではないかと言われているビャクシンは鎌倉市の天然記念物に指定されています。

8.「舎利殿」神奈川県で唯一、国宝の建造物

円覚寺の舎利殿は、鎌倉時代の建築の傑作で、最も美しい建物として神奈川県で唯一の国宝の建造物に指定されています。中国から伝えられた様式を見事に表現していて、屋根の勾配や軒の反り、扇垂木などが美しいというのですが、残念ながら非公開だったのでお目にかかることは出来ませんでした。

舎利殿には、源実朝が宋の能仁寺から持ち帰ったと言われる「お釈迦様の歯」が祀られていて、その左右には地蔵菩薩像と観音菩薩像が立っているそうです。

一般には非公開で、外観のみがお正月やゴールデンウィーク、11月3日前後に限って公開されています。

しかし、特別公開の機会もあるため、公式ホームページなどをチェックして、この神奈川県唯一の国宝を見ることができるなら見てみたいですね。

9.国宝の洪鐘(おおがね)関東で一番大きな梵鐘

国宝に指定されている円覚寺の洪鐘は、鎌倉三名鐘のひとつで関東で最も大きな梵鐘なんです。あまりに大きすぎて2度も作るのを失敗したという話は有名です。それが、洪鐘祭の始まりに関係しているんですよ。

・高さ 259.5cm(約2.6m)

・口径 142.4cm(約1.4m)

洪鐘の場所は、三門を背にして仏殿に向かって右側に位置しています。洪鐘道と書いてある石柱の横の鳥居から階段を昇っていきます。

階段は長くて狭くて、なんと140段もあるとか。上るのは少々大変でしたが、関東一大きな洪鐘を見られたのですから頑張って上った甲斐がありました。

円覚寺を訪れる機会があるときは、この立派な洪鐘は必見ですよ。

2023年10月29日(日)にこの洪鐘のお祭りがあります。60年に一度しか行われない貴重なお祭りです。

前回のお祭りから60年もたっているので、このお祭りを知っている人が誰も居ないそうです。過去の写真などを参考にしながら執り行われるそうです。時間があるなら見てみたいお祭りですね。

鎌倉三名鐘

【建長寺】【円覚寺】【常楽寺】の梵鐘が鎌倉三名鐘です

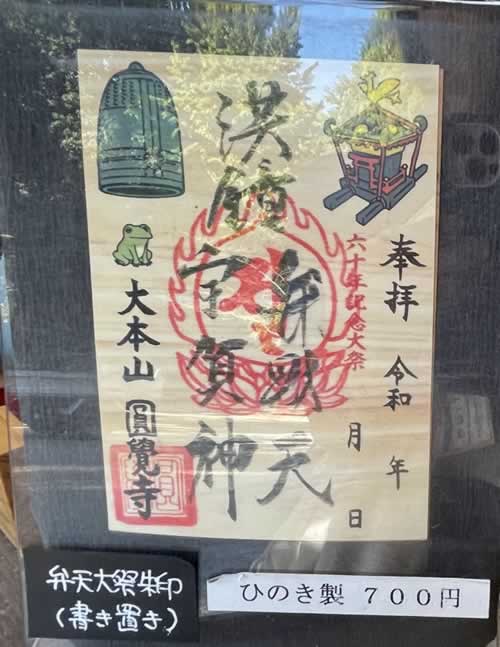

10.弁天堂と弁天茶屋

洪鐘(おおがね)に向かう階段を登りきったところにあるのが弁天堂です。江ノ島弁財天と関係が深く、その弁財天を祀るお堂です。洪鐘と弁天堂は、北条貞時が円覚寺の鎮守として建立しました。この弁天堂からの展望も見どころの一つです。(私が訪れた時には、木がおい茂っていてあまり遠くまで見えませんでした)

長い階段を上って疲れた時には、弁天茶屋で一休みがいいですね。白玉ぜんざいや干菓子付きのお抹茶、ソフトクリームなどがありました。こちらには、御朱印もありましたよ!

(弁天茶屋 営業時間は、10:00~16:00)

※弁天堂 逸話

国宝の洪鐘(おおがね)は、鎌倉時代の名工・物部国光(もののべのくにみつ)の作ですが、名工も鐘のあまりの大きさに鋳造を2度も失敗してしまいました。そこで鋳造の依頼主である北条貞時公が、江の島の弁財天に七晩もこもって祈願を続けたところ、3度目の鋳造で成功したと言われています。この成功に感謝して建てられたのが、洪鐘の向かいにある弁天堂です。

11.佛日庵には北条時宗公の墓所が!

円覚寺は、臨済宗円覚寺派の大本山なので、最盛期には塔頭(たっちゅう)が42もあった大きな寺院だったそうですが、今では塔頭も19になっているそうです。

塔頭というのは円覚寺というお寺の中に、さらに小さなお寺があるという感じです。

その塔頭のひとつ、佛日庵(ぶつにちあん)は妙香池の少し奥の方にあります。佛日庵に入るには、円覚寺の拝観料とは別に100円ほど拝観料がかかります。御朱印もあります。

佛日庵にある立派な茅葺屋根の開基廟は、北条時宗公のご廟所(墓所)です。中に入ることは出来ませんでした。ご本尊は、延命寺地蔵菩薩坐像です。(鎌倉地蔵霊場十四番札所になっています)

また、茶室「烟足軒」は、川端康成の『千羽鶴』や立原正秋の『やぶつばき』などの小説に登場している茶室だそうです。川端康成はこの茶室に寝泊まりをして、小説『千羽鶴』を書き上げたそうです。文学にも縁の深いところなんですね。

お庭で、抹茶やコーヒーも頂けます。抹茶は宇治の抹茶、コーヒーはコーヒーハンターのJose.川島 良彰さんが選んだミカフェートさんのコーヒー豆、落雁は鳩サブレの豊島屋さんの小鳩豆楽といろいろこだわりがあるようです。今回は、何も頂かなかったのですが、次回はこだわりのコーヒーを飲んでみたいです。

12.白鹿洞は山号の由来

円覚寺の正式名称は、瑞鹿山円覚興聖禅寺(ずいろくさんえんがくこうしょうぜんじ)山号は瑞鹿山です。

「瑞鹿山」というのは、円覚寺開堂の儀式のときに、白鹿の群れが現われて説法を聴聞したという故事によるものだそうです。

佛日庵より奥にある洞穴のように見える「白鹿洞」は、その鹿の群れが飛び出してきた穴と言われています。

円覚寺 座禅会・写経会

暁天坐禅会(ぎょうてんざぜんかい)

開催日:毎日(12/29~1/7、9/29~10/5、その他台風等荒天時は休会)

開催時間:6:00~ (5:50頃までに仏殿横に集合)約1時間

参加費:志納(志納箱)

予約:不要

場所:仏殿

※グループでの参加は不可、初心者可

毎朝行われる座禅会です。初めての方は10分ほど前に行くと、座禅の仕方について説明をしてもらうことができます。

※拝観時間前に行われるので拝観料は不要ですが、座禅前後の境内散策は出来ません。8時以降に改めて拝観のための入場が必要です。

選仏土曜坐禅会・選仏日曜坐禅会

開催日:毎週土曜日(選仏土曜座禅会)

開催日:第1、第3 日曜日(選仏日曜座禅会)

開催時間:14:30~16:00

参加費:1,000円(別途 拝観料)

予約:不要

場所:選仏場

オンライン座禅会(zoomオンライン座禅会・居士林)

zoomを使って座禅会をするようです。

開催日:土曜日 20:00

開催日:日曜日 4:30 20:00

開催日:月曜日 20:00

開催日:水曜日 4:30

時間割

19:55~20:00 入室(5分前からエントリー開始)

20:00~20:10 呼吸、身体感覚に意識を向けるワーク

20:10~20:30 坐禅 (20分)

20:30~20:35 呼吸、身体感覚に意識を向けるワーク

20:35~20:55 坐禅 (20分)

20:55~21:00 お話

(朝もほぼ同様)

申込方法:メール

写経会

開催日:公式HPの写経日程カレンダーで確認

開催時間:①10:00~11:30 ②13:00~14:30 詳しくは日程カレンダーで確認

予約:不要(団体の場合相談が必要)

場所:大方丈 または蔵六庵

会費:通常の会費 1,000円(別途 拝観料)

持ち物:不要(必要な道具は貸していただけます)

写経に参加する度スタンプがたまり、お札や短冊といった贈呈品をいただくこともできます。

◆自宅で写経をやってみたい方はこちらのリンクからどうぞ

◆鉛筆写経ノートについてはこちらのリンクからどうぞ

座禅会や写経会を通じて鎌倉時代の武家文化や禅の教えを感じることができます。

また、円覚寺のまわりは自然が豊かに広がっています。そのため、訪れる方々は、穏やかな時間を過ごすことができます。

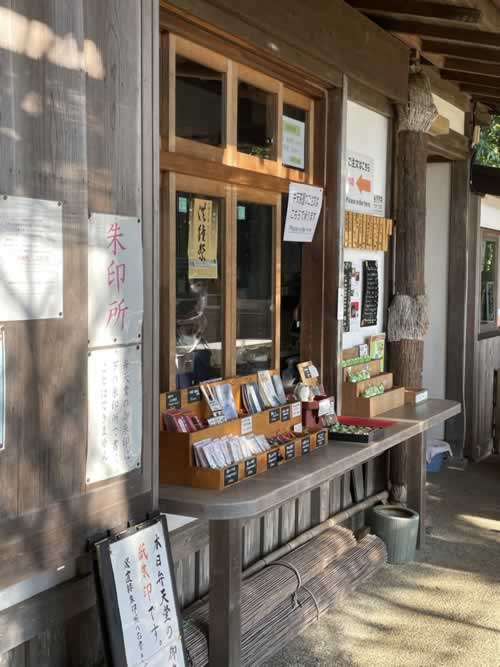

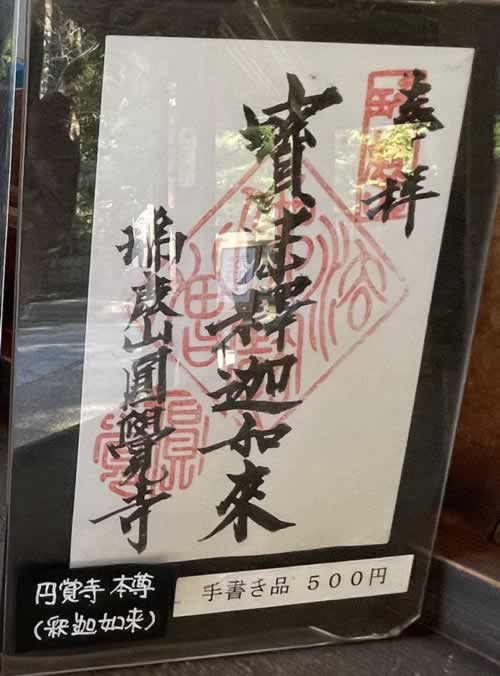

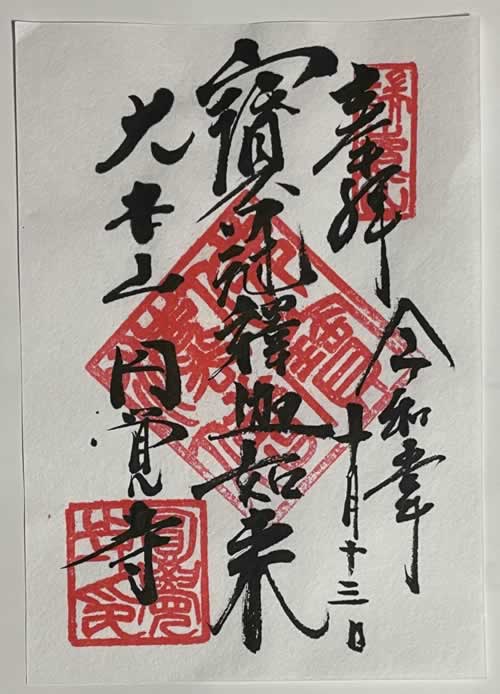

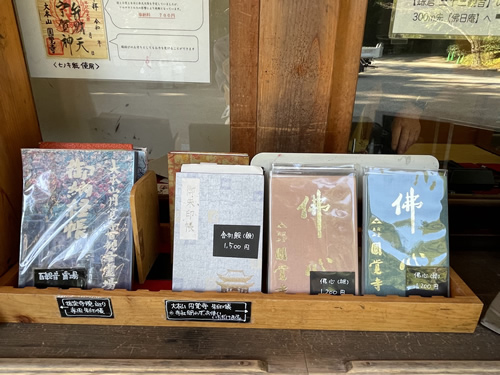

円覚寺の御朱印

円覚寺の御朱印所は3ヶ所あります。

拝観受付で御朱印帳をお願いして帰る時に受け取る。ということも出来ますが、他の場所でも欲しいと考えている方は、御朱印帳を持ち歩いた方がいいかもしれません。

ただし、お寺が混雑している時は時間がかかるので、どのようにするかはご自身で判断してください。

【御朱印所】

◆拝観受付近くの売店

◆洪鐘の隣の弁天堂の売店

◆佛日庵

◆御朱印帳 直書き 500円

◆紙御朱印 手書き 500円

◆ヒノキの弁天堂朱印 700円

全て違う御朱印です。

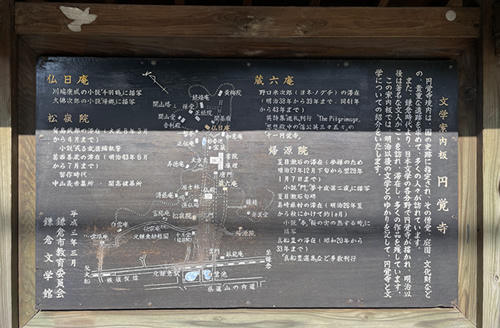

円覚寺にゆかりの文豪たち

夏目漱石が、円覚寺の「帰源院」に2週間ほど滞在したこと、円覚寺の三門が夏目漱石の小説「門」の舞台になったというのは有名な話です。

でも、円覚寺は夏目漱石の他にもゆかりのある文豪がたくさんいます。

◆川端康成 「千羽鶴」

◆大佛次郎 「帰郷」

◆夏目漱石 「門」「夢十夜・第二夜」

◆島崎藤村「春」「桜の実の熟する時」

などの多くの作家が参禅に訪れ、作品にも円覚寺が描かれています。円覚寺は文豪たちをも魅了する寺院なんですね。

円覚寺の基本情報

住所

鎌倉市山ノ内409

拝観料

高校生以上 500円/小中学生 200円

*障害者手帳お持ちのかたとその介護者1名は無料

*鎌倉市福寿手帳持参 200円

*団体割引なし

拝観時間

3月~11月:8時~16時30分

12月~2月:8時~16時

※弁天茶屋 9:00~閉門1時間前

※写真撮影について

・三脚、一脚、樹木や杭、柱に寄りかかって撮影しない

・商業目的の場合は使用許可が必要

・境内内での写生、スケッチ禁止

アクセス

電車

JR横須賀線「北鎌倉駅」下車 徒歩1分

バス

JR鎌倉駅東口バス乗り場 「江ノ電バス」「大船駅行」「上大岡駅行」

または「本郷台駅行」下車徒歩1分

車

【横浜横須賀道路】「朝比奈IC」より 約20分